L’Évangile comme récit de paix

L’Église face à la guerre et à la violence

L’Église face à la guerre et à la violence

Auteur : Neal Blough

Éditeur : Excelsis

Collection : Perspectives anabaptistes

Catégorie 1 : Vie d’Eglise, nouveauté

Diffusion Excelsis

Broché avril 2025

Pages (ou cartes) : 288

Poids : 355 grammes

Dimensions : 14 x 21 x 1,6 centimètres

EAN / Référence : 9782755005905

Table des matières – Extrait 1

Dis-moi qui tu es…

Joies et défis de l’amitié entre chrétiens et musulmans

Joies et défis de l’amitié entre chrétiens et musulmans

Titre original : Christian. Muslim. Friend. Twelve Paths to Real Relationship

Auteur : David Shenk

Éditeur : Excelsis

Collection : Perspectives anabaptistes

Catégorie 1 : Religions / Croyances / Sectes

Catégorie 2 : Nouveautés

Diffusion Excelsis

Pages (ou cartes) : 232

Poids : 290 grammes

Dépôt légal : Octobre 2023

Dimensions : 14 x 21 centimètres

EAN / Référence : 9782755005165

Table des matières – Extrait 1 – Extrait 2

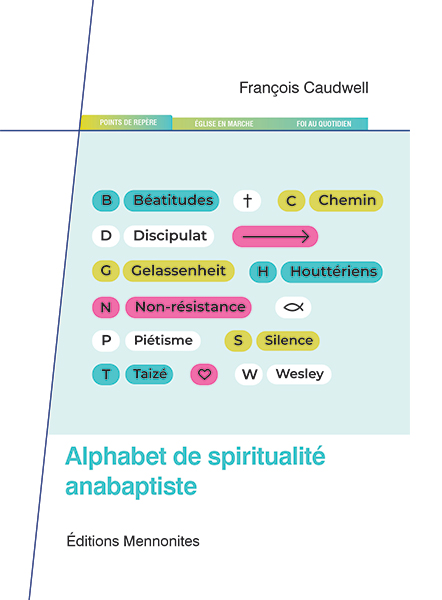

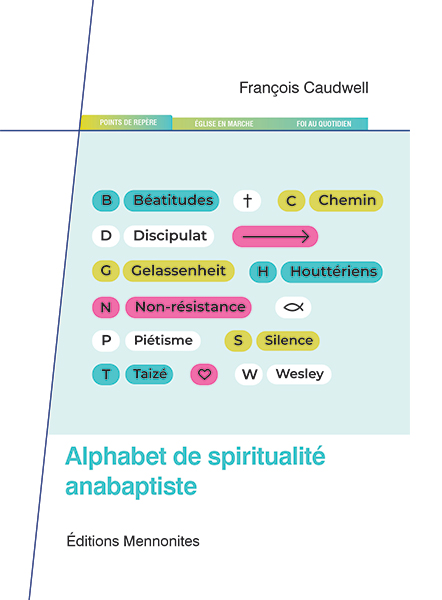

Alphabet de spiritualité anabaptiste

Par François Caudwell

Par François Caudwell

En suivant l’alphabet de A à Z en 40 articles courts, ce livre présente les convictions et la spiritualité des anabaptistes.

On y trouve par ex. B comme Béatitudes, D comme discipulat, G comme grâce, I comme imitation, M comme martyr, N comme non-résistance, P comme paix ; mais aussi des thèmes moins connus : G comme Gelassenheit, H comme houttériens ou plus surprenants M comme moine, T comme Taizé, W comme Wesley…

A chaque fois, les mots choisis en titre prennent vie et deviennent programme. Chaque notion ou thème est présenté à l’aide de citations de la Bible, mais aussi d’auteurs chrétiens à travers l’Histoire, avec une large place faite aux anabaptistes du 16e siècle bien sûr. Au fil des pages, l’accent typiquement anabaptiste de la suivance du Christ sert de fil rouge.

Une des particularités de l’ouvrage est l’approche « en dialogue », au sens où les citations de provenances ecclésiales ou spirituelles diverses convergent de belle manière, comme un exemple de bienveillance mutuelle chère à l’auteur.

Le lecteur peut picorer ici ou là au gré des articles sans nécessité de tout lire à la suite ; des questions de réflexion et de discussion sont proposés à la fin de chaque article. « Le livre parcourt les grands thèmes de la foi pour mettre en valeur la singularité de l’approche anabaptiste. Un bel outil pour ceux qui veulent approfondir leurs racines spirituelles. » (Antoine Nouis)

Histoire, identité et dialogue

Réformes et réformes radicales

Réformes et réformes radicales

Auteur : Neal Blough

Éditeur : Excelsis

Collection : Perspectives anabaptistes

Catégorie 1 : Histoire de l’Église

Diffusion Excelsis

Pages (ou cartes) : 352

Poids : 440 grammes

Dépôt légal : Avril 2022

Dimensions : 14 x 21 x 1,9 centimètres

EAN / Référence : 9782755004793

Que celui qui est sans péché

Entre minimisation et surenchère du péché

Entre minimisation et surenchère du péché

Sous la direction de : Michel Sommer – Denis Kennel

Auteurs : Denis Kennel – Michel Sommer – Lukas Amstutz – Janie Blough – Frédéric de Coninck – Hanspeter Jecker – Daniel Plessing – Marcus Weiand

Éditeur : Excelsis

Collection : Perspectives anabaptistes

Diffusion Excelsis

Pages (ou cartes) : 168

Poids : 215 grammes

Dépôt légal : Mars 2019

Dimensions : 14 x 21 x 1 centimètres

EAN / Référence : 9782755003529

De l’Écriture à la communauté de disciples

Sous la direction de : Neal Blough

Sous la direction de : Neal Blough

Auteurs : Frédéric de Coninck – Neal Blough – Michel Sommer – Paul Solomiac – Linda Oyer – Antonio González – Jean-Claude Girondin

Éditeur : Excelsis

Collection : Perspectives anabaptistes

Diffusion Excelsis

Pages (ou cartes) : 328

Poids : 390 grammes

Dépôt légal : Mars 2016

Dimensions : 14 x 21 x 1,7 centimètres

EAN / Référence : 9782755002836

Dis-moi ce que tu crois…

Un musulman et un chrétien en dialogue

Un musulman et un chrétien en dialogue

Titre original : A Muslim and a Christian in Dialogue

Auteurs : David Shenk – Badru Kateregga

Éditeur : Excelsis

Collection : Perspectives anabaptistes

Catégorie 1 : Religions / Croyances / Sectes

Diffusion Excelsis

Pages (ou cartes) : 312

Poids : 380 grammes

Dépôt légal : Juin 2015

Dimensions : 14 x 21 x 1,6 centimètres

EAN / Référence : 9782755002386

De la paix du Christ à la « politique » de l’Église

Titre original : He Came Preaching Peace

Titre original : He Came Preaching Peace

Auteur : John H. Yoder

Éditeur : Excelsis

Collection : Perspectives anabaptistes

Catégorie 1 : Vie d’Église

Diffusion Excelsis

Pages (ou cartes) : 272

Poids : 330 grammes

Dépôt légal : Novembre 2014

Dimensions : 14 x 21 x 1,4 centimètres

EAN / Référence : 9782755002195

Quand le pardon transcende la tragédie

Les amish et la grâce

Les amish et la grâce

Titre original : Amish Grace

Auteurs : David Weaver-Zercher – Steven Nolt – Donald Kraybill

Éditeur : Excelsis

Collection : Perspectives anabaptistes

Catégorie 1 : Biographies / Témoignages

Déstockage

Diffusion Excelsis

Pages (ou cartes) : 296

Poids : 370 grammes

Dépôt légal : Juin 2014

Dimensions : 14 x 21 x 1,5 centimètres

EAN / Référence : 9782755002119

Radicalement chrétien !

Éléments essentiels de la démarche anabaptiste

Éléments essentiels de la démarche anabaptiste

Titre original : The Naked Anabaptist, The Bare Essentials of a Radical Faith

Auteur : Stuart Murray

Éditeur : Excelsis

Collection : Perspectives anabaptistes

Diffusion Excelsis

Pages (ou cartes) : 200

Poids : 290 grammes

Dépôt légal : Septembre 2013

Dimensions : 14 x 21 x 1,2 centimètres

EAN / Référence : 9782755001952

Catéchèse, baptême et mission

Auteur : Alan Kreider

Auteur : Alan Kreider

Éditeur : Excelsis

Collection : Perspectives anabaptistes

Catégorie 1 : Vie d’Église

Diffusion Excelsis

Pages (ou cartes) : 80

Poids : 120 grammes

Dépôt légal : Juin 2013

Dimensions : 14 x 20,9 x 0,5 centimètres

EAN / Référence : 9782755001839

Fascinant Saint-Esprit

Les défis de la spiritualité charismatique

Les défis de la spiritualité charismatique

Sous la direction de : Michel Sommer

Éditeur : Excelsis

Collection : Perspectives anabaptistes

Catégorie 1 : Théologie » Doctrine du Saint-Esprit

Diffusion Excelsis

Pages (ou cartes) : 160

Poids : 230 grammes

Dépôt légal : Octobre 2012

Dimensions : 14 x 21 x 1 centimètres

EAN / Référence : 9782755000627

Rythmes anabaptistes en Afrique

Histoire générale des mennonites dans le monde : I. L’Afrique

Histoire générale des mennonites dans le monde : I. L’Afrique

Titre original : Anabaptist Songs in African Hearts. A Global Mennonite History Series : Africa

Éditeur : Excelsis

Collection : Perspectives anabaptistes

Catégorie 1 : Histoire de l’Église

Diffusion Excelsis

Pages (ou cartes) : 312

Poids : 380 grammes

Dépôt légal : Mai 2012

Dimensions : 15 x 22 x 1,6 centimètres

EAN / Référence : 9782755001617

Foi et tradition à l’épreuve

Histoire générale des mennonites dans le monde : II. L’Europe

Histoire générale des mennonites dans le monde : II. L’Europe

Titre original : Testing Faith and Tradition. A Global Mennonite History Series : Europe

Auteurs : Alle Hoekema – Neal Blough – Hanspeter Jecker

Éditeur : Excelsis

Collection : Perspectives anabaptistes

Catégorie 1 : Histoire de l’Église

Diffusion Excelsis

Pages (ou cartes) : 368

Poids : 440 grammes

Dépôt légal : Mai 2012

Dimensions : 15 x 22 x 1,9 centimètres

EAN / Référence : 9782755001624

Rédemption et salut

La portée de l’œuvre du Christ pour la vie d’Église et pour l’éthique

La portée de l’œuvre du Christ pour la vie d’Église et pour l’éthique

Sous la direction de : Claude Baecher

Auteurs : Pascal Keller – Frédéric de Coninck – Neal Blough – Claude Baecher – Linda Oyer – Rachel Reesor–Taylor

Éditeur : Excelsis

Collection : Perspectives anabaptistes

Catégorie 1 : Éthique

Diffusion Excelsis

Pages (ou cartes) : 224

Poids : 290 grammes

Dépôt légal : Novembre 2011

Dimensions : 14 x 21 x 1,2 centimètres

EAN / Référence : 9782755001402

Découvrir le réformateur Menno Simons

Titre original : Opera omnia theologica, of alle godtgellerde Wercken van Menno Symons

Titre original : Opera omnia theologica, of alle godtgellerde Wercken van Menno Symons

Auteurs : Menno Simons – François Caudwell – Peter Riedemann

Éditeur : Excelsis

Collection : Perspectives anabaptistes

Catégorie 1 : Histoire de l’Église

Diffusion Excelsis

Pages (ou cartes) : 312

Poids : 390 grammes

Dépôt légal : Juin 2011

Dimensions : 14 x 21 x 1,6 centimètres

EAN / Référence : 9782755001334

Table des matières – Extrait 1

Histoire des amish

Titre original : A History of the Amish

Titre original : A History of the Amish

Auteur : Steven Nolt

Éditeur : Excelsis

Collection : Perspectives anabaptistes

Catégorie 1 : Biographies / Témoignages

Diffusion Excelsis

Pages (ou cartes) : 352

Poids : 430 grammes

Dépôt légal : Novembre 2010

Dimensions : 15 x 22 x 1,7 centimètres

EAN / Référence : 9782755001181

Doctrine et vie des anabaptistes houttériens

Exposé de notre Religion, de notre doctrine et de notre foi

Exposé de notre Religion, de notre doctrine et de notre foi

Auteurs : Peter Riedemann – François Caudwell

Éditeur : Excelsis

Collection : Perspectives anabaptistes

Diffusion Excelsis

Pages (ou cartes) : 296

Poids : 335 grammes

Dépôt légal : Novembre 2007

Dimensions : 14 x 21 x 2,2 centimètres

EAN / Référence : 9782755000573

La sagesse de la croix

Impulsions à partir de l’oeuvre de John Howard Yoder

Impulsions à partir de l’oeuvre de John Howard Yoder

Sous la direction de : Michel Sommer

Éditeur : Excelsis

Collection : Perspectives anabaptistes

Diffusion Excelsis

Pages (ou cartes) : 184

Poids : 232 grammes

Dépôt légal : Mai 2007

Dimensions : 14 x 21 x 1,2 centimètres

EAN / Référence : 9782755000528

Les Amish

Une énigme pour le monde moderne

Une énigme pour le monde moderne

Titre original : The Riddle of Amish Culture

Auteur : Donald Kraybill

Éditeur : Excelsis

Collection : Perspectives anabaptistes

Catégorie 1 : Biographies / Témoignages

Diffusion Excelsis

Pages (ou cartes) : 448

Poids : 540 grammes

Dépôt légal : Septembre 2004

Dimensions : 15 x 22 x 2,2 centimètres

EAN / Référence : 9782914144896

Miroir des martyrs

Histoires d’anabaptistes ayant donné leur vie pour leur foi au 16e siècle

Histoires d’anabaptistes ayant donné leur vie pour leur foi au 16e siècle

Titre original : Mirror of the Martyrs

Auteurs : Robert S. Kreider – John S. Oyer

Éditeur : Excelsis

Collection : Perspectives anabaptistes

Catégorie 1 : Histoire de l’Église

Diffusion Excelsis

Pages (ou cartes) : 96

Poids : 330 grammes

Dépôt légal : Mars 2003

Dimensions : 21,1 x 25,5 x 0,6 centimètres

EAN / Référence : 9782914144605

Michaël Sattler

La naissance d’Églises de professants au 16e siècle

La naissance d’Églises de professants au 16e siècle

Auteur : Claude Baecher

Éditeur : Excelsis

Collection : Perspectives anabaptistes

Catégorie 1 : Histoire de l’Église

Diffusion Excelsis

Pages (ou cartes) : 144

Poids : 210 grammes

Dépôt légal : Octobre 2002

Dimensions : 14 x 21 x 0,9 centimètres

EAN / Référence : 9782914144445

Table des matières

Eschatologie et vie quotidienne

Sous la direction de : Neal Blough

Sous la direction de : Neal Blough

Auteurs : John H. Yoder – Linda Oyer – Bernard Huck – Frédéric de Coninck – Claude Baecher – Neal Blough

Éditeur : Excelsis

Collection : Perspectives anabaptistes

Catégorie 1 : Théologie » Doctrine des temps de la fin

Diffusion Excelsis

Pages (ou cartes) : 160

Poids : 190 grammes

Dépôt légal : Novembre 2001

Dimensions : 14 x 21 x 1 centimètres

EAN / Référence : 9782914144285

L’Évangile comme récit de paix

L’Église face à la guerre et à la violence

L’Église face à la guerre et à la violence

Auteur : Neal Blough

Éditeur : Excelsis

Collection : Perspectives anabaptistes

Catégorie 1 : Vie d’Eglise, nouveauté

Diffusion Excelsis

Broché avril 2025

Pages (ou cartes) : 288

Poids : 355 grammes

Dimensions : 14 x 21 x 1,6 centimètres

EAN / Référence : 9782755005905

Table des matières – Extrait 1

Dis-moi qui tu es…

Joies et défis de l’amitié entre chrétiens et musulmans

Joies et défis de l’amitié entre chrétiens et musulmans

Titre original : Christian. Muslim. Friend. Twelve Paths to Real Relationship

Auteur : David Shenk

Éditeur : Excelsis

Collection : Perspectives anabaptistes

Catégorie 1 : Religions / Croyances / Sectes

Catégorie 2 : Nouveautés

Diffusion Excelsis

Pages (ou cartes) : 232

Poids : 290 grammes

Dépôt légal : Octobre 2023

Dimensions : 14 x 21 centimètres

EAN / Référence : 9782755005165

Table des matières – Extrait 1 – Extrait 2

Alphabet de spiritualité anabaptiste

Par François Caudwell

Par François Caudwell

En suivant l’alphabet de A à Z en 40 articles courts, ce livre présente les convictions et la spiritualité des anabaptistes.

On y trouve par ex. B comme Béatitudes, D comme discipulat, G comme grâce, I comme imitation, M comme martyr, N comme non-résistance, P comme paix ; mais aussi des thèmes moins connus : G comme Gelassenheit, H comme houttériens ou plus surprenants M comme moine, T comme Taizé, W comme Wesley…

A chaque fois, les mots choisis en titre prennent vie et deviennent programme. Chaque notion ou thème est présenté à l’aide de citations de la Bible, mais aussi d’auteurs chrétiens à travers l’Histoire, avec une large place faite aux anabaptistes du 16e siècle bien sûr. Au fil des pages, l’accent typiquement anabaptiste de la suivance du Christ sert de fil rouge.

Une des particularités de l’ouvrage est l’approche « en dialogue », au sens où les citations de provenances ecclésiales ou spirituelles diverses convergent de belle manière, comme un exemple de bienveillance mutuelle chère à l’auteur.

Le lecteur peut picorer ici ou là au gré des articles sans nécessité de tout lire à la suite ; des questions de réflexion et de discussion sont proposés à la fin de chaque article. « Le livre parcourt les grands thèmes de la foi pour mettre en valeur la singularité de l’approche anabaptiste. Un bel outil pour ceux qui veulent approfondir leurs racines spirituelles. » (Antoine Nouis)

Histoire, identité et dialogue

Réformes et réformes radicales

Réformes et réformes radicales

Auteur : Neal Blough

Éditeur : Excelsis

Collection : Perspectives anabaptistes

Catégorie 1 : Histoire de l’Église

Diffusion Excelsis

Pages (ou cartes) : 352

Poids : 440 grammes

Dépôt légal : Avril 2022

Dimensions : 14 x 21 x 1,9 centimètres

EAN / Référence : 9782755004793

Que celui qui est sans péché

Entre minimisation et surenchère du péché

Entre minimisation et surenchère du péché

Sous la direction de : Michel Sommer – Denis Kennel

Auteurs : Denis Kennel – Michel Sommer – Lukas Amstutz – Janie Blough – Frédéric de Coninck – Hanspeter Jecker – Daniel Plessing – Marcus Weiand

Éditeur : Excelsis

Collection : Perspectives anabaptistes

Diffusion Excelsis

Pages (ou cartes) : 168

Poids : 215 grammes

Dépôt légal : Mars 2019

Dimensions : 14 x 21 x 1 centimètres

EAN / Référence : 9782755003529

De l’Écriture à la communauté de disciples

Sous la direction de : Neal Blough

Sous la direction de : Neal Blough

Auteurs : Frédéric de Coninck – Neal Blough – Michel Sommer – Paul Solomiac – Linda Oyer – Antonio González – Jean-Claude Girondin

Éditeur : Excelsis

Collection : Perspectives anabaptistes

Diffusion Excelsis

Pages (ou cartes) : 328

Poids : 390 grammes

Dépôt légal : Mars 2016

Dimensions : 14 x 21 x 1,7 centimètres

EAN / Référence : 9782755002836

Dis-moi ce que tu crois…

Un musulman et un chrétien en dialogue

Un musulman et un chrétien en dialogue

Titre original : A Muslim and a Christian in Dialogue

Auteurs : David Shenk – Badru Kateregga

Éditeur : Excelsis

Collection : Perspectives anabaptistes

Catégorie 1 : Religions / Croyances / Sectes

Diffusion Excelsis

Pages (ou cartes) : 312

Poids : 380 grammes

Dépôt légal : Juin 2015

Dimensions : 14 x 21 x 1,6 centimètres

EAN / Référence : 9782755002386

De la paix du Christ à la « politique » de l’Église

Titre original : He Came Preaching Peace

Titre original : He Came Preaching Peace

Auteur : John H. Yoder

Éditeur : Excelsis

Collection : Perspectives anabaptistes

Catégorie 1 : Vie d’Église

Diffusion Excelsis

Pages (ou cartes) : 272

Poids : 330 grammes

Dépôt légal : Novembre 2014

Dimensions : 14 x 21 x 1,4 centimètres

EAN / Référence : 9782755002195

Quand le pardon transcende la tragédie

Les amish et la grâce

Les amish et la grâce

Titre original : Amish Grace

Auteurs : David Weaver-Zercher – Steven Nolt – Donald Kraybill

Éditeur : Excelsis

Collection : Perspectives anabaptistes

Catégorie 1 : Biographies / Témoignages

Déstockage

Diffusion Excelsis

Pages (ou cartes) : 296

Poids : 370 grammes

Dépôt légal : Juin 2014

Dimensions : 14 x 21 x 1,5 centimètres

EAN / Référence : 9782755002119

Radicalement chrétien !

Éléments essentiels de la démarche anabaptiste

Éléments essentiels de la démarche anabaptiste

Titre original : The Naked Anabaptist, The Bare Essentials of a Radical Faith

Auteur : Stuart Murray

Éditeur : Excelsis

Collection : Perspectives anabaptistes

Diffusion Excelsis

Pages (ou cartes) : 200

Poids : 290 grammes

Dépôt légal : Septembre 2013

Dimensions : 14 x 21 x 1,2 centimètres

EAN / Référence : 9782755001952

Catéchèse, baptême et mission

Auteur : Alan Kreider

Auteur : Alan Kreider

Éditeur : Excelsis

Collection : Perspectives anabaptistes

Catégorie 1 : Vie d’Église

Diffusion Excelsis

Pages (ou cartes) : 80

Poids : 120 grammes

Dépôt légal : Juin 2013

Dimensions : 14 x 20,9 x 0,5 centimètres

EAN / Référence : 9782755001839

Fascinant Saint-Esprit

Les défis de la spiritualité charismatique

Les défis de la spiritualité charismatique

Sous la direction de : Michel Sommer

Éditeur : Excelsis

Collection : Perspectives anabaptistes

Catégorie 1 : Théologie » Doctrine du Saint-Esprit

Diffusion Excelsis

Pages (ou cartes) : 160

Poids : 230 grammes

Dépôt légal : Octobre 2012

Dimensions : 14 x 21 x 1 centimètres

EAN / Référence : 9782755000627

Rythmes anabaptistes en Afrique

Histoire générale des mennonites dans le monde : I. L’Afrique

Histoire générale des mennonites dans le monde : I. L’Afrique

Titre original : Anabaptist Songs in African Hearts. A Global Mennonite History Series : Africa

Éditeur : Excelsis

Collection : Perspectives anabaptistes

Catégorie 1 : Histoire de l’Église

Diffusion Excelsis

Pages (ou cartes) : 312

Poids : 380 grammes

Dépôt légal : Mai 2012

Dimensions : 15 x 22 x 1,6 centimètres

EAN / Référence : 9782755001617

Foi et tradition à l’épreuve

Histoire générale des mennonites dans le monde : II. L’Europe

Histoire générale des mennonites dans le monde : II. L’Europe

Titre original : Testing Faith and Tradition. A Global Mennonite History Series : Europe

Auteurs : Alle Hoekema – Neal Blough – Hanspeter Jecker

Éditeur : Excelsis

Collection : Perspectives anabaptistes

Catégorie 1 : Histoire de l’Église

Diffusion Excelsis

Pages (ou cartes) : 368

Poids : 440 grammes

Dépôt légal : Mai 2012

Dimensions : 15 x 22 x 1,9 centimètres

EAN / Référence : 9782755001624

Rédemption et salut

La portée de l’œuvre du Christ pour la vie d’Église et pour l’éthique

La portée de l’œuvre du Christ pour la vie d’Église et pour l’éthique

Sous la direction de : Claude Baecher

Auteurs : Pascal Keller – Frédéric de Coninck – Neal Blough – Claude Baecher – Linda Oyer – Rachel Reesor–Taylor

Éditeur : Excelsis

Collection : Perspectives anabaptistes

Catégorie 1 : Éthique

Diffusion Excelsis

Pages (ou cartes) : 224

Poids : 290 grammes

Dépôt légal : Novembre 2011

Dimensions : 14 x 21 x 1,2 centimètres

EAN / Référence : 9782755001402

Découvrir le réformateur Menno Simons

Titre original : Opera omnia theologica, of alle godtgellerde Wercken van Menno Symons

Titre original : Opera omnia theologica, of alle godtgellerde Wercken van Menno Symons

Auteurs : Menno Simons – François Caudwell – Peter Riedemann

Éditeur : Excelsis

Collection : Perspectives anabaptistes

Catégorie 1 : Histoire de l’Église

Diffusion Excelsis

Pages (ou cartes) : 312

Poids : 390 grammes

Dépôt légal : Juin 2011

Dimensions : 14 x 21 x 1,6 centimètres

EAN / Référence : 9782755001334

Table des matières – Extrait 1

Histoire des amish

Titre original : A History of the Amish

Titre original : A History of the Amish

Auteur : Steven Nolt

Éditeur : Excelsis

Collection : Perspectives anabaptistes

Catégorie 1 : Biographies / Témoignages

Diffusion Excelsis

Pages (ou cartes) : 352

Poids : 430 grammes

Dépôt légal : Novembre 2010

Dimensions : 15 x 22 x 1,7 centimètres

EAN / Référence : 9782755001181

Doctrine et vie des anabaptistes houttériens

Exposé de notre Religion, de notre doctrine et de notre foi

Exposé de notre Religion, de notre doctrine et de notre foi

Auteurs : Peter Riedemann – François Caudwell

Éditeur : Excelsis

Collection : Perspectives anabaptistes

Diffusion Excelsis

Pages (ou cartes) : 296

Poids : 335 grammes

Dépôt légal : Novembre 2007

Dimensions : 14 x 21 x 2,2 centimètres

EAN / Référence : 9782755000573

La sagesse de la croix

Impulsions à partir de l’oeuvre de John Howard Yoder

Impulsions à partir de l’oeuvre de John Howard Yoder

Sous la direction de : Michel Sommer

Éditeur : Excelsis

Collection : Perspectives anabaptistes

Diffusion Excelsis

Pages (ou cartes) : 184

Poids : 232 grammes

Dépôt légal : Mai 2007

Dimensions : 14 x 21 x 1,2 centimètres

EAN / Référence : 9782755000528

Les Amish

Une énigme pour le monde moderne

Une énigme pour le monde moderne

Titre original : The Riddle of Amish Culture

Auteur : Donald Kraybill

Éditeur : Excelsis

Collection : Perspectives anabaptistes

Catégorie 1 : Biographies / Témoignages

Diffusion Excelsis

Pages (ou cartes) : 448

Poids : 540 grammes

Dépôt légal : Septembre 2004

Dimensions : 15 x 22 x 2,2 centimètres

EAN / Référence : 9782914144896

Miroir des martyrs

Histoires d’anabaptistes ayant donné leur vie pour leur foi au 16e siècle

Histoires d’anabaptistes ayant donné leur vie pour leur foi au 16e siècle

Titre original : Mirror of the Martyrs

Auteurs : Robert S. Kreider – John S. Oyer

Éditeur : Excelsis

Collection : Perspectives anabaptistes

Catégorie 1 : Histoire de l’Église

Diffusion Excelsis

Pages (ou cartes) : 96

Poids : 330 grammes

Dépôt légal : Mars 2003

Dimensions : 21,1 x 25,5 x 0,6 centimètres

EAN / Référence : 9782914144605

Michaël Sattler

La naissance d’Églises de professants au 16e siècle

La naissance d’Églises de professants au 16e siècle

Auteur : Claude Baecher

Éditeur : Excelsis

Collection : Perspectives anabaptistes

Catégorie 1 : Histoire de l’Église

Diffusion Excelsis

Pages (ou cartes) : 144

Poids : 210 grammes

Dépôt légal : Octobre 2002

Dimensions : 14 x 21 x 0,9 centimètres

EAN / Référence : 9782914144445

Table des matières

Eschatologie et vie quotidienne

Sous la direction de : Neal Blough

Sous la direction de : Neal Blough

Auteurs : John H. Yoder – Linda Oyer – Bernard Huck – Frédéric de Coninck – Claude Baecher – Neal Blough

Éditeur : Excelsis

Collection : Perspectives anabaptistes

Catégorie 1 : Théologie » Doctrine des temps de la fin

Diffusion Excelsis

Pages (ou cartes) : 160

Poids : 190 grammes

Dépôt légal : Novembre 2001

Dimensions : 14 x 21 x 1 centimètres

EAN / Référence : 9782914144285

le Centre Mennonite de Paris est

une maison au service des Églises,

témoin du christianisme anabaptiste (paix, justice, réconciliation, accueil de l'autre)

dans un contexte multiculturel urbain,

ouvert au dialogue œcuménique et interreligieux.

Centre Mennonite de Paris

13, rue Val d'Osne

94410 SAINT-MAURICE

Tel : 01 43 96 12 32

centremennonite@orange.fr

Centre Mennonite de Paris

13, rue Val d'Osne

94410 SAINT-MAURICE

Tel : 01 43 96 12 32

centremennonite@orange.fr

le Centre Mennonite de Paris est

une maison au service des Églises,

témoin du christianisme anabaptiste (paix, justice, réconciliation, accueil de l'autre)

dans un contexte multiculturel urbain,

ouvert au dialogue œcuménique et interreligieux.